La liberté rend-t-elle heureux ?

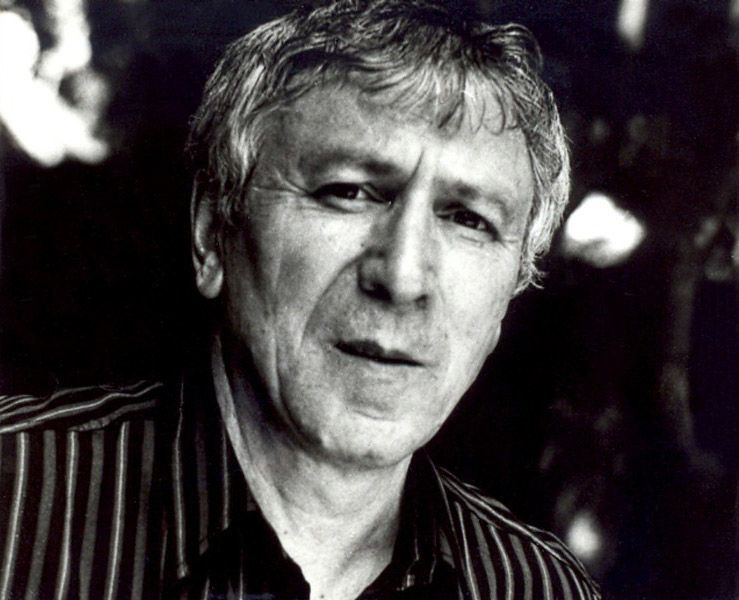

A lire « Avelum », le roman d’Otar Chiladze, on pourrait en douter. Le livre, qui n’est pas traduit en français, est sans doute assez autobiographique et décrit la vie, les amours et les frustrations d’Avelum, un poète et écrivain géorgien. Deux événements historiques importants pour son pays ont marqué son existence, comme un prélude et un épilogue. En mars 1956, la foule descend dans la rue pour protester contre la politique de déstalinisation de Khrouchtchev – le petit Père des Peuples était natif de Géorgie – mais la troupe ouvre le feu et laisse plusieurs victimes sur le pavé. Avelum croise un garçon blessé qui appelle au secours, mais il ne lui vient pas en aide. En avril 1989, en pleine période de Perestroïka, l’avenue Rustaveli se remplit à nouveau de monde pour réclamer l’indépendance. La fille d’Avelum, Katie, pleine d’espoir et d’enthousiasme, se joint au mouvement, tandis qu’Avelum regarde cette révolution de loin, en spectateur désabusé.

De la liberté, Avelum en a eu beaucoup dans le domaine amoureux, en tous cas plus que la dose du citoyen moyen en ex-Union Soviétique. Marié à Melania, la mère de Katie, il tombe amoureux de Françoise, une jeune française qui visite le musée de Tbilissi. Ils entretiendront une longue liaison, donnant naissance à une fille, mais compliquée par la distance et les obstacles administratifs pour voyager dans et hors de l’Union Soviétique. Les rendez-vous à Moscou ou Paris sont longs à organiser, les font vivre dans l’attente, offrent la satisfaction de quelques jours ensemble, mais se terminent trop vite et laissent un goût amer. Avelum, qui n’a jamais rompu avec Mélania, se lance dans une troisième relation à Tbilissi avec la jeune Sonia. Mais alors que le roman s’ouvre, celle-ci annonce qu’elle va épouser un autre homme, plus stable.

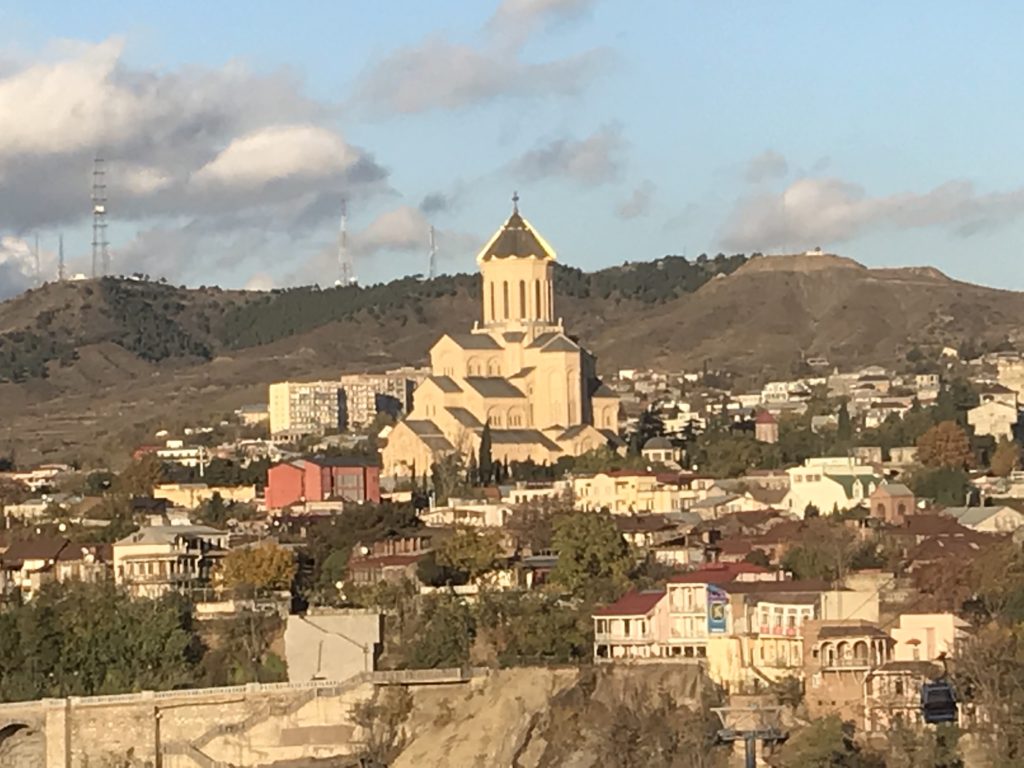

Le roman de Chiladze est brillant, mais on le termine un peu comme on finirait une soirée trop arrosée dans un bar enfumé à discuter avec un intellectuel resassant ses opportunités manquées. Le récit rend sans doute bien l’atmosphère des années de plomb soviétiques, mais il ne correspond guère à l’image d’une ville en pleine renaissance que j’ai découverte en visitant Tbilissi par un week-end d’automne ensoleillé.

Je suis monté au sommet de la citadelle de Narikala par le téléphérique dans lequel un couple iranien – elle sans voile – se mitraillait de selfies. Une fois arrivé en haut, j’ai admiré la lumière du soleil couchant qui enveloppait la vieille ville bâtie autour d’une courbe de la rivière Koura, qu’enjambe un pont ultra-moderne. Je suis redescendu à pied, par les ruelles qui cheminent à travers les vieilles maisons de bois, aux balcons ouvragés et aux couleurs vives. Certaines semblaient sur le point de s’écrouler, d’autres, splendidement rénovées en hôtel ou restaurant, s’ordonnaient autour d’une cour ombragée de treilles de vignes. J’avais du mal à penser que la liberté ne rendait pas heureux.