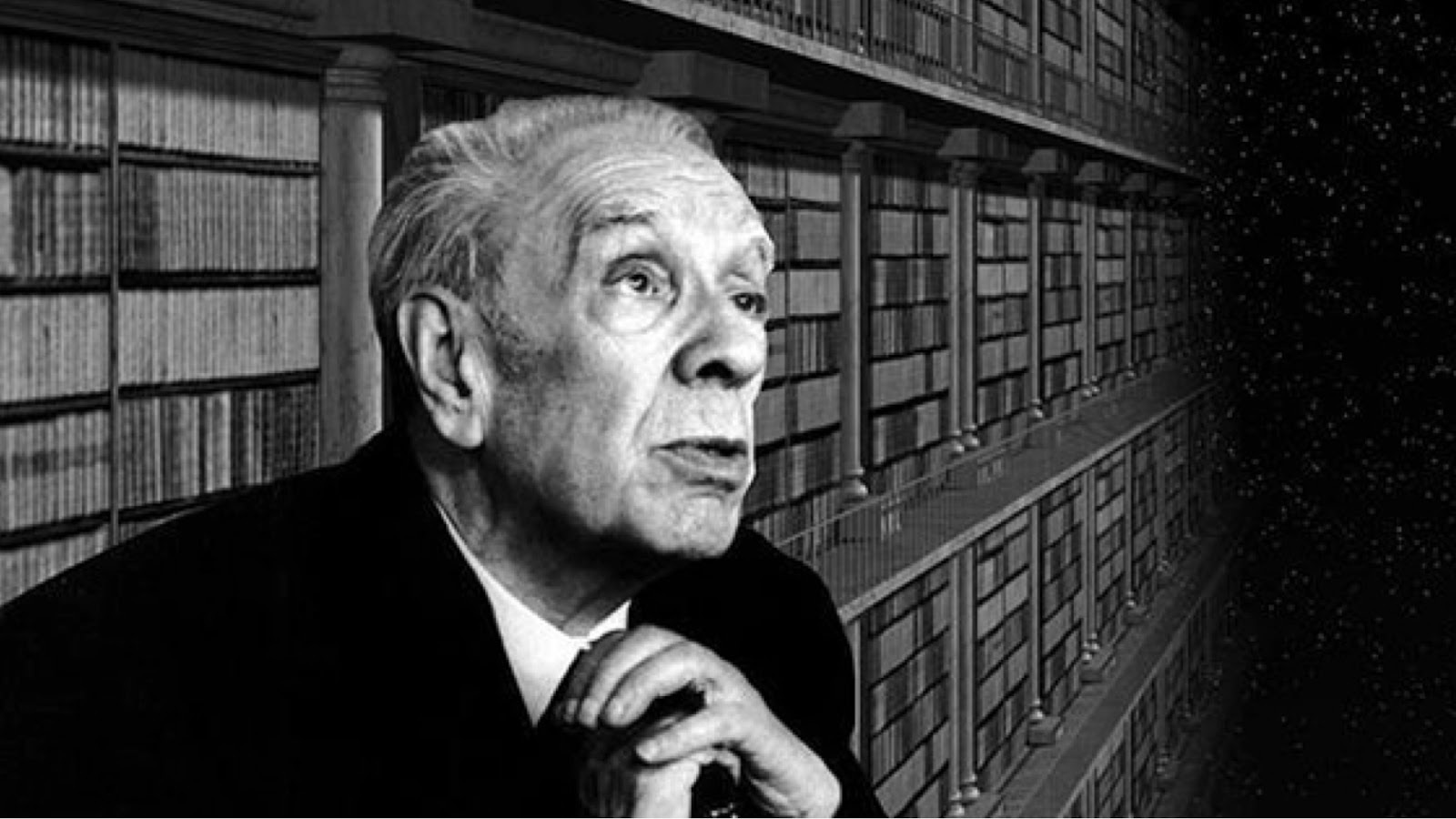

La première fois que j’ai entendu parler de Jorge Luis Borges, c’était il y a de nombreuses années en lisant “Le Nom de la Rose” d’Umberto Eco. L’écrivain argentin est l’inspiration derrière le personnage de Jorge de Burgos, le vieux moine aveugle, conservateur de la vénérable bibliothèque de l’abbaye et gardien de toutes les connaissances.

J’ai attendu mon premier voyage à Buenos Aires pour aborder son œuvre, et lire ses recueils de nouvelles « Fictions (Ficciones) » et « L’Aleph (El Aleph) ». J’ai aussi visité l’ancienne Bibliothèque Nationale, aujourd’hui devenue Centre Nationale de la Musique, dont Borges fut le directeur. C’est là semble-t-il qu’Umberto Eco fit la rencontre du bibliothécaire. La nouvelle « La Bibliothèque de Babel » dans « Fictions » est plus que probablement l’inspiration de celle de l’abbaye du « Nom de la Rose ». Certains y ont aussi vu une vision anticipée d’internet et du worldwide web.

La capitale argentine est un paradis pour les amateurs de livres. Les librairies sont légion, de la fabuleuse Ateneo Grand Splendid, installée dans un ancien cinéma construit en 1919 et inspiré de l’Opéra Garnier à Paris – peut-être la plus belle librairie au monde – aux bouquinistes du Mercado Municipal de San Telmo. Au centre-ville, l’Avenida del Mayo accueille plusieurs « confiterías » telles que le Café Tortoni et London City, des cafés à l’ancienne dans de superbes décors que fréquentaient Borges, Federico García Lorca ou Julio Cortázar.

Juste à côté du Café Tortoni se trouve le Museo Mundial del Tango qui propose des cours de tango mais que je n’ai pas visité. Il est pourtant difficile de se promener à Buenos Aires sans tomber sur des démonstrations de tango, par exemple sur Florida ou bien dans le quartier de La Boca. Beaucoup de ces couples qui se produisent au rythme de la musique nationale sont là pour les touristes. Je ne suis pas gêné d’avouer que je me suis laissé prendre au jeu, surtout sur la Plaza Dorrego de San Telmo, sirotant une bière en admirant le jeu de jambes endiablé des danseuses.

J’ai aussi assisté à quelques impressionnants shows de tango le soir, mais ce que m’a le plus marqué c’est une « milonga » à laquelle j’ai participé à « La Viruta » dans le quartier Armenia. Nous sommes arrivés vers onze heures un vendredi soir et avons commencé par un cours de tango, section débutants bien sûr. Passé minuit, la milonga proprement dite a débuté. Les hommes font un geste discret pour inviter leur partenaire, une femme que souvent ils ne connaissent pas. Ils s’avancent sur la piste de danse et glissent, dignes et concentrés sur la musique et leurs pas. Les différences de classe sociale et d’âge s’estompent le temps de quelques tangos.

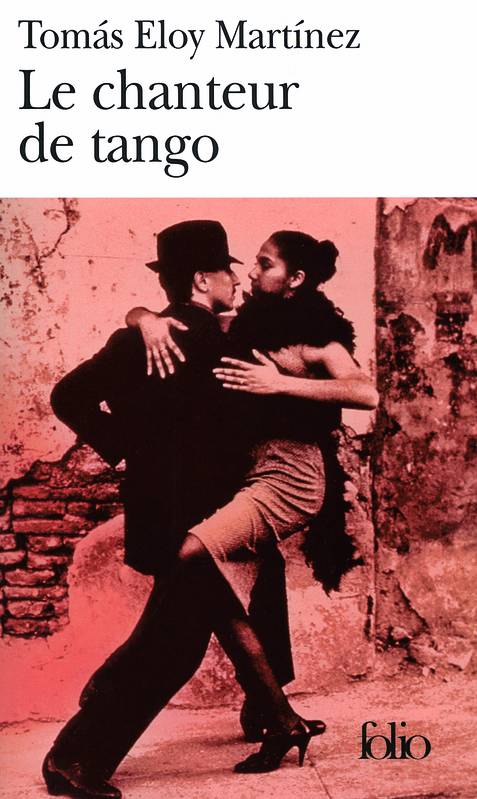

Le roman « Le chanteur de tango » de Tomás Eloy Martínez raconte l’histoire d’un étudiant américain, Bruno Cadogan, qui débarque à Buenos Aires en 2001, en pleine crise politique, à la recherche du chanteur de tango mythique Julio Martel. Ce chanteur que l’on célébrait dans les années 40 et 50 comme une des plus belles voix du répertoire s’est fait rare et sa santé est fragile. Il n’apparaît plus que pour des courts récitals, sans crier gare, dans des coins de la ville inattendus et surprenants, tels que les abattoirs ou le « Palacio de la Aguas Corrientes », bâtisse somptueuse de l’extérieur qui n’abrite que des canalisations d’eau à l’intérieur. Cadogan poursuit la trace de Martel cherchant à comprendre quel secret du passé se cache derrière l’écheveau que marquent sur le plan de la capitale les destinations des derniers concerts du chanteur.

En même temps qu’un hommage au tango, cette forme musicale née dans les bordels de Buenos Aires, le livre d’Eloy Martínez nous ramène aussi vers Borges et sa nouvelle la plus célèbre, « L’Aleph », dont le titre fait référence à la première lettre de l’alphabet hébreu. A côté de la pension dans laquelle loge Cadogan se trouve un escalier qui mène vers une cave. D’une des marches, il semble qu’on puisse découvrir l’Aleph, ce point dans l’espace duquel on pourrait voir tous les points, ou pour reprendre les mots mêmes de Borges :

« A la partie inférieure de la marche, vers la droite, je vis une petite sphère aux couleurs chatoyantes, qui répandait un éclat presque insupportable. Je crus au début qu’elle tournait ; puis je compris que ce mouvement était une illusion produite par les spectacles vertigineux quelle renfermait. Le diamètre de l’Aleph devait être de deux ou trois centimètres, mais l’espace cosmique était là, sans diminution de volume. Chaque chose (la glace du miroir par exemple) équivalait à une infinité de choses, parce que je la voyais clairement de tous les points de l’univers. Je vis la mer populeuse, l’aube et le soir, les foules d’Amérique, une toile d’araignée argentée au centre d’une noire pyramide, un labyrinthe brisé (c’était Londres), je vis des yeux tout proches, interminables, qui s’observaient en moi comme dans un miroir, je vis tous les miroirs de la planète et aucun ne me refléta, je vis dans une arrière-cour de la rue Soler les mêmes dalles que j’avais vues il y avait trente ans dans le vestibule d’une maison à Fray Bentos, je vis des grappes, de la neige, du tabac, des filons de métal, de la vapeur d’eau, je vis de convexes déserts équatoriaux et chacun de leurs grains de sable, je vis à Inverness une femme que je n’oublierai pas, je vis la violente chevelure, le corps altier, je vis un cancer à la poitrine, je vis un cercle de terre desséchée sur un trottoir, là où auparavant il y avait eu un arbre, je vis dans une villa d’Adrogué un exemplaire de la première version anglaise de Pline, celle de Philémon Rolland, je vis en même temps chaque lettre de chaque page (enfant, je m’étonnais que les lettres d’un volume fermé ne se mélangent pas et ne se perdent pas au cours de la nuit), je vis la nuit et le jour contemporain, un couchant à Quérétaro qui semblait refléter la couleur d’une rose à Bengale, ma chambre à coucher sans personne, je vis dans un cabinet de Alkmaar un globe terrestre entre deux miroirs qui le multiplient indéfiniment, je vis des chevaux aux crins denses, sur une plage de la mer Caspienne à l’aube, la délicate ossature d’une main, les survivants d’une bataille envoyant des cartes postales, je vis dans une devanture de Mirzapur un jeu de cartes espagnol, je vis les ombres obliques de quelques fougères sur le sol d’une serre, des tigres, des pistons, des bisons, des foules et des armées, je vis toutes les fourmis qu’il y a sur la terre, un astrolabe persan, je vis dans un tiroir du bureau (et l’écriture me fit trembler) des lettres obscènes, incroyables, précises, que Beatriz avait adressées à Carlos Argentino, je vis un monument adoré à Chacarita, les restes atroces de ce qui délicieusement avait été Beatriz Viterbo, la circulation de mon sang obscur, l’engrenage de l’amour et la transformation de la mort, je vis l’Aleph, sous tous les angles, je vis sur l’Aleph la terre, et sur la terre de nouveau l’Aleph et sur l’Aleph la terre, je vis mon visage et mes viscères, je vis ton visage, j’eus le vertige et je pleurai, car mes yeux avaient vu cet objet secret et conjectural, dont les hommes usurpent le nom, mais qu’aucun homme n’a regardé : l’inconcevable univers.

Je ressentis une vénération infinie, une pitié infinie. »