L’Armée Rouge. Pour moi qui suis né à la fin des années 60, c’est un nom qui évoque la Guerre Froide et les images télévisées des défilés devant le Kremlin le 1er mai ou bien lors des funérailles des gérontes soviétiques : Brejnev, Andropov, Tchernenko…Ou alors les voix graves et profondes de ses chœurs. Si je creuse mes cours d’histoire, je me souviens que cette même Armée Rouge se battit du côté des Alliés contre l’Allemagne nazie et que leur résistance opiniâtre et héroïque à Stalingrad signala le commencement de la fin pour le troisième Reich.

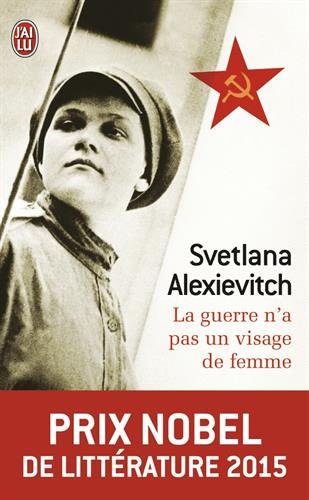

C’est muni de ces quelques aprioris que j’entamai la lecture de « La guerre n’a pas un visage de femme » de l’écrivain biélorusse, Svetlana Alexievitch. Le livre rassemble les témoignages de femmes ayant servi dans l’Armée Rouge pendant la seconde guerre mondiale, de 1941 à 1945. En assemblant ces témoignages, l’écrivain se place à la frontière du journalisme et de la fiction. C’est un style qu’elle a pratiqué dans des ouvrages ultérieurs sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl (La Supplication) ou la guerre d’Afghanistan (Les Cercueils de zinc) et qui a été salué par le Comité Nobel lorsqu’elle reçut le Prix de littérature en 2015.

En s’appuyant sur les récits de témoins ordinaires, loin des chancelleries et des états-majors, elle a aussi à cœur de décrire l’histoire telle qu’elle a été vécue au jour le jour, avec ses enthousiasmes, ses souffrances et ses angoisses. La grande guerre patriotique russe prend de toutes autres couleurs quand elle est racontée par les femmes, souvent très jeunes, qui se sont portées volontaire pour participer à la défense de leur patrie.

Ainsi, Nina Yakovlevna Vichnevskaïa, adjudant-chef, brancardière d’un bataillon de chars :

« Je vais te raconter comment c’était…De femme à femme…Comme à une amie.

Je commencerai par le fait qu’on était très réticent à enrôler des filles dans les unités blindées. On peut même dire qu’on l’évitait carrément. Comment, moi, je me suis débrouillée pour être prise ? Nous habitions Konakovo, dans la région de Kalinine. Je venais juste de passer mes examens pour entrer au lycée. Personne parmi nous ne se rendait compte de ce qu’était la guerre, pour nous, c’était un jeu, un truc un peu livresque. Nous étions élevés dans le romantisme de la révolution, dans les idéaux…Nous avions foi dans les livres…

Ma famille logeait dans un grand appartement communautaire, partagé par plusieurs familles, et tous les jours des gens partaient à la guerre : oncle Petia, oncle Vassia… Nous, les enfants, nous les accompagnions jusqu’à la gare, animés surtout par la curiosité. Nous les suivions jusqu’au train, et lorsque la musique se mettait en marche, les femmes éclataient en sanglots – mais tout cela ne nous effrayait pas, au contraire, ça nous amusait. La première chose dont nous avions envie, c’était de monter dans le train et de partir. La guerre, dans notre esprit, était quelque part très loin. Moi, par exemple, j’adorais les boutons d’uniforme et leur aspect rutilant… »

Les récits s’enchaînent. Certains sont drôles, comme quand les jeunes filles doivent se débrouiller avec des uniformes conçus pour des hommes. D’autres très émouvants quand elles se souviennent des jeunes hommes mourant dans leurs bras, ou des soldats -soviétiques ou allemands- agonisant le long des routes où elles marchaient.

Après avoir terminé « La guerre n’a pas un visage de femme », j’ai profité de trois voyages dans l’ex-Union soviétique, en Arménie, au Tadjikistan ainsi qu’une courte escale à Moscou, pour aller à la recherche des monuments commémorant la victoire de 1945 et le sacrifice de ceux qui sont morts pour la patrie. Les photos des monuments de Garni près de Yerevan, de Dushanbe et du Kremlin illustrent cet article.

Ces monuments sont empreints de ferveur patriotique et de volonté de vaincre stoïque. Ils sont de ce fait loin des témoignages vivants et touchants qu’Alexievitch a collectés. Ils représentent aussi quasi-exclusivement des hommes. Ceci explique peut-être cela. Décidément, « la guerre n’a pas un visage de femme ».

Est-ce à cause de cela que les femmes de l’Armée Rouge se sont empressées d’oublier la guerre, comme le raconte Valentina Pavlovna Tchoudaïeva, sergent, chef d’une pièce de DCA :

« Quand nous sommes parties au front, nous avions dix-huit, vingt ans, quand nous sommes revenues nous en avions vingt-deux, vingt-quatre. D’abord ce fut la joie, puis la peur nous est venue : qu’allions-nous faire dans la vie civile ? Nos amies avaient eu le temps de décrocher leur diplôme à la fac, mais nous qu’étions nous devenues ? Où était passée notre époque ? Notre époque avait été tuée par la guerre. Nous n’étions adaptées à rien, nous n’avions pas de métier. Tout ce que nous connaissions, c’était la guerre. Tout ce que nous savions faire, c’était la guerre. Nous avions le désir de nous en détacher le plus vite possible. J’ai eu tôt fait de transformer ma capote de soldat en manteau, d’y coudre de nouveaux boutons. Au marché, j’ai vendu mes bottes en similicuir et je me suis acheté une paire d’escarpins. Lorsque j’ai enfilé une robe pour la première fois, j’ai éclaté en sanglots. Je ne me reconnaissais pas dans le miroir : pendant quatre ans, n’est-ce pas, nous n’avions porté que le pantalon. »

Les hommes revenus du front étaient des héros. Les filles, elles, devaient vite faire oublier leurs années de guerre si elles voulaient devenir des femmes convoitées et des épouses convenables. C’est ainsi que peu à peu leur rôle fut oublié. Il a fallu le patient travail de Svetlana Alexievitch pour que cette face cachée de l’histoire soit redécouverte.

***

Quelques jours après son décès trop rapide, je ne résiste pas au plaisir de terminer cet article par deux chants russes de la seconde guerre mondiale, interprétés par le baryton sibérien Dmitri Khvorostovski, accompagné par les Chœurs de l’Armée Rouge. Le premier « Katioucha », chanté pour la première fois par un groupe d’étudiantes saluant en 1941 le départ de soldats vers le front, illustre pourtant la vision traditionnelle du rôle des femmes pendant le conflit. Katioucha restée au village attend fidèlement le retour de son bien aimé :

« Laissons-le préserver la Patrie

Comme Katioucha préserve leur amour »

Le second, « Jouravli » ou « Les Grues » évoque les âmes de ceux – et celles – qui ne sont jamais revenus :

« Il me semble parfois, que les soldats,

Qui ne sont pas revenus des champs sanglants,

Ne gisent pas sous notre terre en fait,

Mais se sont transformés en grues blanches… »